Table of Contents

Heraldik Allgemein

Seit die ersten Menschen sich in Siedlungen zusammengeschlossen haben, gibt es das Bedürfnis sein Eigentum kenntlich zu machen. Die Menschen damals suchten auch nach Möglichkeiten wie man aufzeigen konnte von wem eine Sache stammte, wenn ein andere als Überbringer dienen sollte. Deshalb markierten die ersten Menschen diese Gegenstände mit einfachen Zeichen. Einige der ersten Formen dieser Zeichen haben sich sogar bis heute in der fast ursprünglichen Form erhalten. Z.B. die Runen oder auch die so genannten Bauernzeichen die in spätere Wappen übernommen wurden. In vielen Kulturen wie z.B. in Ägypten oder China wurden aus den ursprünglichen Besitzzeichen im späteren auch Schriften. Aber auch in diesen Kulturen behielt man auch nach der Einführung der Schrift als Hoheitssymbole oder aus religiösen Gründen Symbole. Oft entwickelte man daraus die Siegel die bis heute ihre Aussagekraft Beibehielten. Die Form des Wappens, wie wir es heute verstehen, kam erst im Mittelalter groß auf. Dort auf den Schlachtfeldern musste man eine Möglichkeit haben, die feindlichen mit den eigenen Truppen identifizieren zu können. Da das Schild eine große meist ebene Fläche war, malte man die Symbole darauf. Dies nutzen auch schon Römer, Griechen und Kelten in der Antike mit ihren Schildmustern.

Der Aufriß eines Wappens

Definition

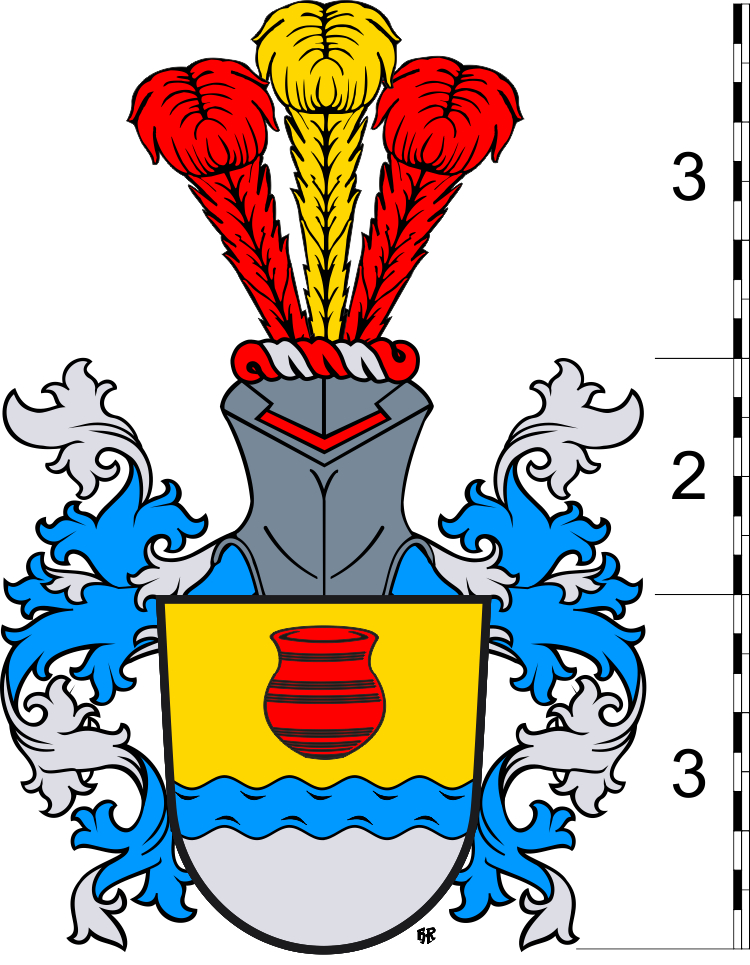

Man unterscheidet das reine Wappen-Schild vom Vollwappen und dem Vollwappen mit seinen Nebenstücken. Das Vollwappen ist aus drei Teilen Aufgebaut, von oben nach unter nennt man Sie:

- Der Helmzier auch Kleinod oder neuzeitlich Helmfigur genannt

- Dem Helm entweder mit Helmdecke und Helmwulst (auf englisch Crest genannt) oder der Helmkrone ggf. Tunierkette.

- Dem Wappenschild mit den darauf befindlichen Schildinhalt

Anmerkung: (1) und (2) ergeben das Oberwappen

Hierzu kommen i.d.R. beim Titulierten Adel oder bei Staatswappen die Nebenstücke, auch Pracht- oder Prunkstücke genannt. Schildhalter

- Schildhalter

- Wappenzelt bzw. Wappenmantel genannt

- Wappenkette bzw. Wappenorden genannt

- Devisen (Wahlspruch oder Familiencredo)

- Fahnen, Flaggen oder Banner

Hinweis: Städte, Gemeinden, Staaten oder Körperschaften pflegen meist nur das Wappen i.d.R. mit Krone zu führen.

topProportionen

Beim Vollwappen im deutschen Sprachraum geht man von harmonischen und realen Proportionen aus. Deshalb stellt man das Schild zum Helm mit dem Verhältnis 3 : 2 dar. Helmzier sollte wenn möglich die gleiche Größe wie das Schild haben.

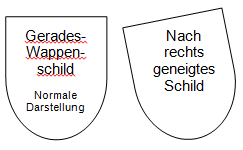

topDie Neigung

Es ist manchmal aus ästhetischen Gesichtspunkten oder aus optischen Gründen nötig das Schild leicht schräg zu stellen. Optische Gründe können z.B. sein, das die Helmzier einen Helm im Halb- bzw. Vollprofil verlangt (siehe hierzu Kapitel 5 Die Regeln des Oberwappens).

Die Neigung beträgt i.d.R. 10° bis 30° und wird bei einem alleinstehenden Wappen immer mit Rechtsneigung dargestellt.

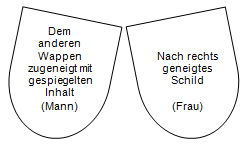

Eine Ausnahme sind Verbindungswappen wie z.B. das Ehewappen oder ein Städtepartnerschaftswappen. Hierbei werden die Wappen der Partner, im falle des Ehewappens Mann und Frau, schräg zugeneigt dargestellt. Das Wappen des Mannes wird heraldisch Rechts und das der Frau heraldisch links Aufgebaut. Wie bei der Hofetikette üblich der Mann rechts neben der Frau.

Bei vielen Wappen wird der Schild mit einem Schatten gezeichnet, die soll die dreidimensionalität des echten Schildes andeuten.

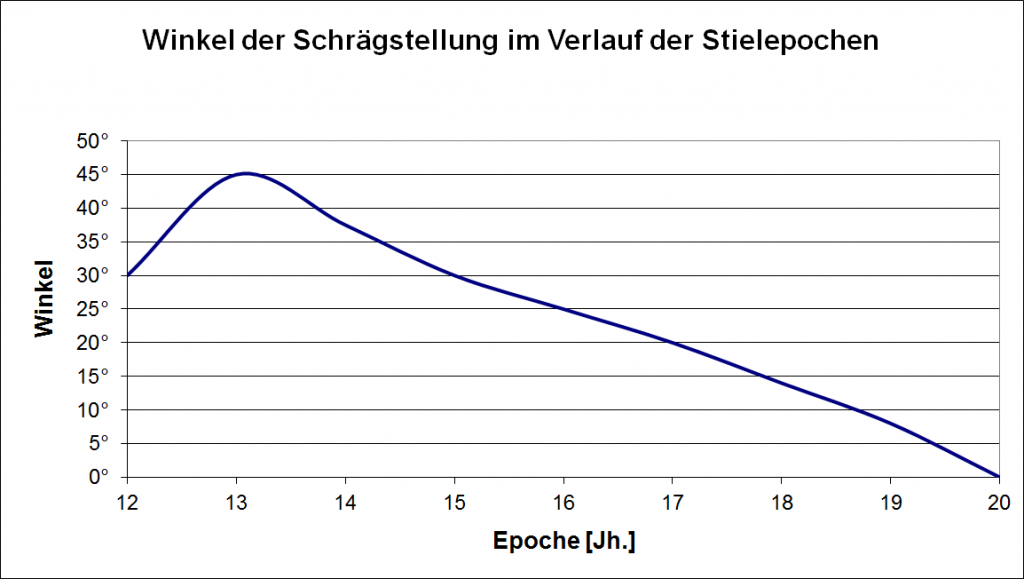

Die Form des Schildes entspricht der jeweiligen Stielepoche. Elemente aus verschiedenen Stielepochen zu vermischen gilt in der Heraldik als grober Fehler. Die Stielschlüssigkeit, also die Darstellung des gesamten Wappens in allen seinen Elementen im gleichen Stiel ist von entscheidender Wichtigkeit. In der Frühgotik benutzte man noch einen sehr einfachen Stiel, das Wappenschild wurde meist leicht schräg dargestellt mit einem Topfhelm im Profil (bzw. Halbprofil) und einer sehr stilisierten kurzen Helmdecke. Kronen findet man in dieser Epoche wirklich nur auf König- oder Fürstenwappen. Im laufe der Zeit wurden die Wappen mit ihren Nebenstücken immer imposanter. Im Barrock fand diese Entwicklung ihren Höhepunkt, Wappenschilder wurden zu dieser Zeit nur noch so stark stilisiert dargestellt daß sie nichts mehr mit der Form eines Schildes gemein hatten. Deshalb nennt man diese Wappen“-Schilder“ auch Kartuschen.

Ab dem Zeitalter des Rockkoko benutzten auch manche Frauen die ihre Unabhängigkeit demonstrieren wollten eigene Wappen. Die Besonderheit des Frauenwappens ist das rautenförmige Wappenschield (Kartusche).

topDie 200 – Schritt – Regel

Diese besagt das eine Wappen auf 200 Schritt noch gut erkennbar sein muß. Allerdings variieren die Zahlen in der Literatur von 100 Schritt bis zu 600 Schritt. Es wird i.d.R. aber heute von 200 Schritt ausgegangen. Dies war im Mittelalter wichtig, um schon aus weiter ferne auszumachen, ob es sich um Verbündete oder um Feindlich gesinnte Ritter bzw. Landsknechte handelt.

Daraus ergibt sich die Anforderung an das Wappen eine gewisse Klarheit und Einfachheit vorherrschen zu lassen. Überfüllung und Übertreibung sollten aus dieser Sicht tunlichst gemieden werden. Barocke Wappendarstellungen sind Ausnahmen, da diese nicht mehr im Felde zur Freund / Feind – Kennung dienen, sondern um Stand, Würden und Ämter eines Hauses bzw. einer Person allen Betrachtern kenntlich zu machen.

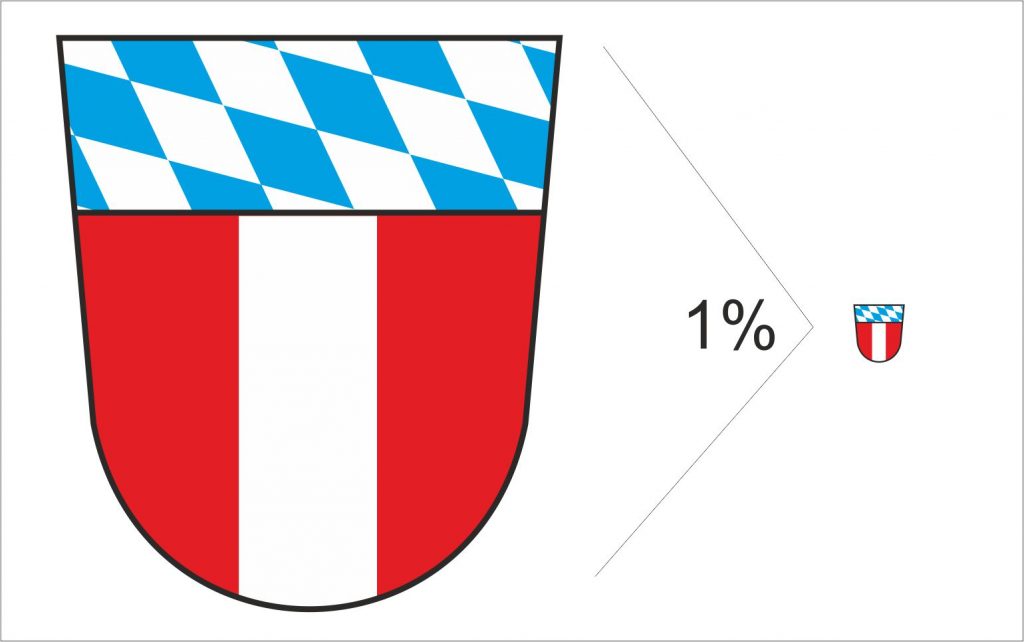

Probe

Heutzutage wird als durchschnittliche Schrittweite 63 cm angenommen. Das macht bei 200 Schritten 126 m Entfernung. Jedoch sind die Menschen heute größer und damit die Schrittlänge auch größer. Es ist also davon auszugehen, dass im Mittelalter die durchschnittliche Schrittweite geringer war. Die durchschnittliche Höhe eines Schildes im Mittelalter betrug laut Literatur 70 cm, nach 10 m entspricht die scheinbare Größe noch 7,27 cm. Also Faustformel kann man also z.B. 1% annehmen. Das entspricht dann der scheinbaren Größe in 100 m Entfernung. 1% von 7,27 cm = ~ 0,73 cm. Wenn man dann das Wappen noch erkenn kann, sollte die 200 schritt Regel erfüllt sein.

Sieht man sich Wappen aller Stielepochen an, kommt man zu dem Schluss, dass die 200 schritt Regel oft nicht eingehalten wurde. Desto weiter man sich dem Mittelalter entfernt, desto weniger wurde darauf geachtet. Dies hat damit zu tun, dass die Wappen komplexer wurden und damit klare schlichte Formen einfach schon in Benutzung waren. Es gilt ja, dass jedes Wappen ein Unikat für seinen Träger sein sollte. Wappenverschmelzungen (z.B. Ehewappen) taten ein Übriges dazu. Man sollte also davon ausgehen, dass diese Regeln es nicht zu eng gesehen wurde und es Ausnahmen gab.

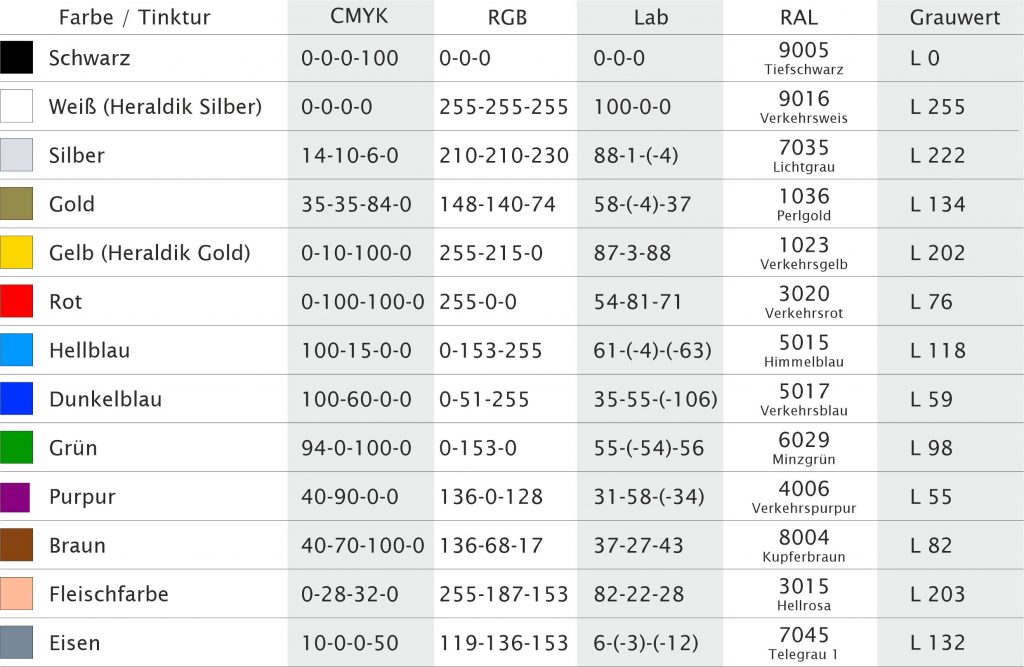

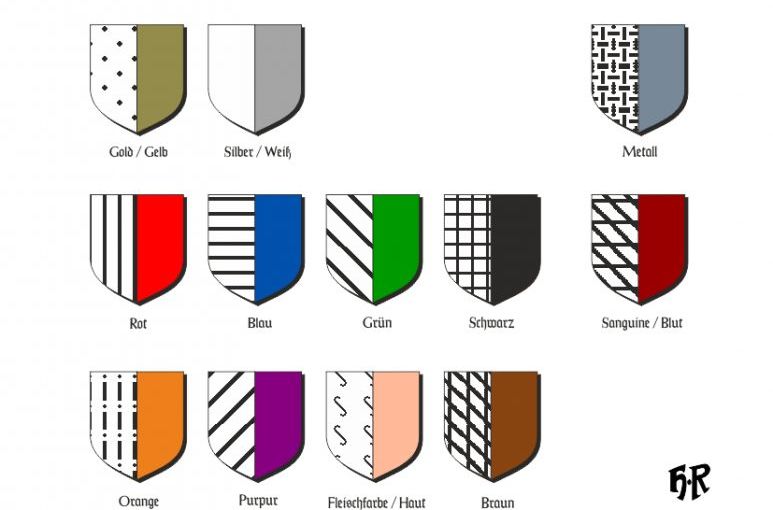

Die Farbregel und Tinkturen

Um die Farbregel richtig zu erklären muß man erst einmal das richtige Verständnis für die Tinkturen (Farben) des haben. Ein Wappen hat zunächst einmal vier Farben – rot – blau –grün – schwarz – dazu kommen noch zwei Metalle Silber was der Farbe weiß entspricht und Gold was der Farbe gelb entspricht. Gelb und weiß als Farbe im eigentlichen sinne gibt es nicht, der Grund dafür ist die Zuordnung von Eigenschaften zu den einzelnen Tinkturen.

Die Haupttinkturen mit den Schraffuren und den Farbcode:

Anahmen von der Farbregel.

Beim Aufbau von Wappen (Aufriss) kann es vorkommen, dass sich die Farbregel nicht immer konsequent anwenden lässt. Dies ist z.B. der Fall bei einer Wappenverschmelzung (Wappenvereinigung). Dabei werden zwei schon existierende Wappen z.B. Ehewappen miteinander zu einem Wappen verbunden. Dabei kann es vorkommen, dass man einfach keine Möglichkeit findet die vorhandenen Wappen nach der Farbregel miteinander zu verbinden. Bei der Überlagerung von Schildbestandteilen(z.B. Blasonierung: Darauf … Belegt mit … od. Tunierkragen) oder bei stark verflochtenen (Komplexen) Wappen kann dies auch der Fall sein. Die letzte Ausnahme ist wenn das Wappen kleine Details enthält (z.B. Bestandteile einer Kleidung, Hautpartien Krallen – Bundesadler).

Folgende Ausnahmen gelten daher nicht als Bruch der Farbregel:

Wappenverschmelzung (auch Wappenvereinigung genannt)

Wappenüberlagerung

Stark verflochtene Wappen (Wappen mit vielen Symbolen, Heroldsbildern etc.)

Kleine Details (Farbbestandteile von gemeinen Figuren)

Grundsätzlich gilt für die Ausnahmen der Farbregel, desto einfacher ein Wappen gestaltet ist, desto genauer ist die Farbregel einzuhalten.

Abstrakt:

In alten Schriften wird beschrieben das zu den genannten Regeln noch folgendes beachtet werden sollte:

Ein Wappen sollte nicht mehr als zwei Tinkturen enthalten um nicht als Unbeständig zu gelten.

Dies würde aber bedeuten, dass man nur eine der vier Farben und ein Metall verwendet werden darf. Bei näherer Betrachtung stellt man aber fest, dass dies nur bei einem kleinen Prozentsatz der Wappen eingehalten wurde. Zumal bei immer größer werdender Verbreitung dies wohl kaum noch möglich gewesen sein dürfte. Es handelt sich wohl hierbei um eine Idealvorstellung die in der Realität keine Rolle gespielt hat.

topEntwurf eines Wappens

Wenn man ein Wappen Stiften oder selber entwerfen will, so ist es Ratsam sich über folgende Punkte im vorhinein seine Gedanken zu machen:

Die Stielepoche

Für ein Wappen ist es von entscheidender Wichtigkeit das daß gesamte Erscheinungsbild im gleichen Stiel angelegt ist. Deshalb sollten Sie sich im Voraus im klaren darüber sein welche Stielepoche das Wappen widerspiegeln soll. Früher wurde das Wappen einfach dem Stiel der Zeit angepaßt. Heute ist das anders das es für die Heraldik keine weiteren Stielepochen mehr gibt. Als Faustregel bei Heraldikern gilt, das neu angenommene Familienwappen im Stiel der Gotik aufgerissen werden wenn dies nicht anders gewünscht wird. Will man ein Wappen z.B. zum Andenken an den Familiengründer oder eines bestimmen Ereignisses der Familie Stiften, so kann man sowohl die Symbolik des Schildinhaltes als auch den Epochenstiel des Wappens auf diesen Zeitpunkt ausrichten. Bei der heraldischen Umsetzung von Kommunal-, Vereins-, oder andern Körperschaftswappen wird meist der Stiel des Gründungsjahres verwendet.

topDie Tinkturen

Sie sollten immer der Symbolik des Wappens und so gut wie möglich der Farbregel entsprechen. Siehe das Kapitel über die Farbregel.

Es ist üblich bei der Neustiftung von Wappen Tinkturen aus dem Wappen des Geburts-, Heimat- oder Wohnortes zu benutzen. Seltener kommt es vor, das Tinkturen aus den Wappen von nahen Verwandten oder befreundeten Personen übernommen werden. Auch kann man den Tinkturen persönliche Bedeutungen zuordnen, wie sie seit Jahrhunderten den Farben entsprechend überliefert sind:

topTinkturensymbolik

| Tinktur / Metall | Zuordnung Astrologie | Zuordnung Mineralogie | Symbolik | |

| Gold | Sonne | Topas | Pos. Herrlichkeit, Würde, Verstand, Ansehen, Tugend, Hoheit, Glanz, Freude, Reichtum, Edelmut | Neg. Einbildung |

| Silber | Mond | Perlen, Bergkristall | Pos. Reinheit, Weisheit, Unschuld, Freude, Keuschheit, | Neg. Kälte |

| Rot | Mars | Rubin, Karneol, Hämatit, Granat | Pos. Dienst am Vaterland, Ehre, Blut, Treue, Feuer, Tapferkeit, Leidenschaft, Stärke, Recht, Liebe | Neg. Revulution, |

| Blau | Jupiter | Saphir | Pos. Treue, Beständigkeit, Ferne, Keuschheit, Ruhm, Ehre, Aufrichtigkeit | Neg. Ungründ-lichkeit, |

| Schwarz | Saturn | Diamant | Pos. Nacht, Standhaftigkeit, Demut, Friede, Erhabenheit | Neg. Trauer, Tod, Böses, |

| Grün | Venus | Smaragd | Pos. Freiheit, Schönheit, Freude, Gesundheit, Hoffnung, Natur, Wachstum, Ruhe, Fröhlichkeit, | Neg. Unreife, Bei Grüngelb: Neid, Hass, Eifersucht |

| Purpur | Pos. Würde, Entsagung, Landeshoheit | Neg. Trauer | ||

| Braun | Draco | Hyazinth | Keine Symbolik bekannt | |

| Orange | Calzit | Keine Symbolik bekannt | ||

| Grau | Pos. Alter, Unterordnung, | Neg. Trübsinn, Pessimismus |

Tiersymbolik

| Tier | Symbolbedeutungen |

| Adler | Königlicher Vogel; Christus; vom Himmel gesandter Helfer des Guten. Bedingt durch seine Raubgier allerdings auch „böser Geist“ Der Adler ist neben seiner christlichen Bedeutung ein kaiserliches Emblem und verkörpert demzufolge auch Macht. Er ist der Gegenspieler des Löwen, da er und der Löwe zwei feindliche Machtprinzipien vertreten. Beispiel dafür ist die tsprechung beim Machtkonflikt der Staufer mit dem Papst. |

| Bär | Teufel; Wollust; Unkeuschheit; Trägheit; Jähzorn |

| Drache | Teufel; Die bösen Mächte; der Feind; der Tod; die Nacht; Drangsale und Plagen aller Art |

| Schlange | Wie Drache, aber auch Tier der Verführung |

| Einhorn | Christus; Unbesiegbarkeit; Kraft; Keuschheit; Unzähmbarkeit |

| Greif | Hoffart; Habgier; Kraft; Wachsamkeit |

| Hirsch | Christus; Schlangenbezwinger Der Löwe ist ein abstraktes Herrschaftszeichen und hat neben seiner christlichen Symbolik noch folgende aus der Antike uüberlieferten Eigenschaften: Er steht für Stärke, Kühnheit, machtvolles Auftreten, Großmut und stand im Rahmen des 1. Kreuzzuges für den christlichen Ritter, der den sarazenischen Drachenreiter besiegte. Weiterhin verkörperte der Löwe Macht und die ‚miles christi‘. |

| Löwe | Christus; Mittleid; Großmut; Geheimnis; Wachsamkeit; König der Tiere |

| Rabe | Prediger; Sünder; Teufel; Bote Gottes; Unreinheit; Hartherzigkeit |

| Leopard | Der Leopard hat keine christliche und, wenn überhaupt, nur eine geringe ritterliche Symbolbedeutung. Die einzige Symbolik die er besaß war, daß er aus dem Ehebruch der Löwin mit einem Panther hervorgegangen ist. |

| Falke | Der Falke ist eigentlich das Minnesymbol für den Geliebten. Als solcher verkörpert er interessanterweise entweder Treulosigkeit oder besondere Treue. |

| Eber | Der Eber ermöglichte eine breite Skala von Assoziazionen: negative und positive Komponenten treffen in ihm aufeinander. Der Eber verkörperte den Helden in der germanischen Tradition, zuchtlose Wildheit, Brutalität, sinnliche Gier und Unreinheit in der christlichen Auffassung. |

Pflanzensymbolik:

| Pflanze | Symbolbedeutung |

| Rose | Analog zur Farbe Rot |

| Lilie | Reinheit, Symbol der „Mutter Gottes“ |

Wappenrecht

I. Familienwappen

Leider sieht das BGB der Bundesrepublik Deutschland keinen eindeutigen Paragraphen zur Regelung von Familienwappen vor. Diese Gesetzeslücke wurde jedoch im Urteil des Bundesgerichtshof vom 28.03.2002 (Az. I ZR 235/99; BGHZ 119,237) geschlossen. Familienwappen sind demnach analog zum §12 BGB (Namensrecht) zu verstehen. Das heißt sie entsprechen den gleichen Regelungen wie unser Familienname.

Wortlaut des § 12 (Namensrecht) BGB:

„Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein inderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.“

Aus dieser Rechtslage folgt, dass wenn es zu einem Rechtsstreit zweier Parteien um ein Gleich aussehendes Wappen kommt, dem die Nutzung (das Recht zum Führen) gebührt, der nachweislich das Wappen schon länger benutzt (Gewohnheitsrecht). Der Nachweis der Nutzung, kann laut Ansicht der Gerichte, nur durch Veröffentlichung erbracht werden. Es ist nicht ausreichend das Wappen im Internet zu Veröffentlichen, Gerichte verlangen bei einem Rechtsstreit meist nachweise in öffentlichen gedruckten Medien. Deshalb empfiehlt sich sein Wappen in einer anerkannten Wappenrolle zu veröffentlichen und damit auch unmissverständlich zu schützen. Abschließend ist noch zu sagen, dass laut Auffassung der meisten Gerichte das Wappen bei Vererbung an den Familiennamen gebunden ist. Das heißt, wird der Familienname bei Heirat abgelegt, so verliert sich nach dieser Auslegung der Bezug des Wappens zum Familiennamen.

topII. Amtswappen (Bundes-, Landes,- Bezirks-, Kreis-, Stadt- und Gemeindewappen)

Amtswappen werden durch Rechtsnormen (Gesetz, Satzung oder Vorschrift) erlassen und sind damit geschützt.

topIII. Sonstige Körperschaftswappen

Bei Körperschaftswappen wie z.B. ein Familienwappen das als Firmenlogo dient. Verhält es sich analog zum Familienwappen. Wer den Nachweis der längeren Führung erbringen kann dem steht es Rechtlich im Streitfall zu. Den Nachweis kann man auch hier durch Veröffentlichung in „Printmedien“ oder durch Eintragung einer Marke im Patentamt erbringen.

topIV. Siegel

Die Siegel sind rechtlich den Wappen gleich gleichgestellt. Eine Ausnahme stellen Amtssiegel dar.

topV. Copyright

Läßt man sich ein Wappen erstellen, so sollte man daran denken das der Erstellter die Rechte an den Wappenstifter überschreibt. Laut Urheberrecht gebühren die Rechte an der Publikation und Verbreitung einer künstlerischen Sachen dem „Urheber“ bis dieses Recht an einen weiteren abgegeben wird. Um dies nachweisen zu können sollte man sich das Schriftlich bestätigen lassen.

(Hinweis: Bei Heraldikern meist in den AGB bzw. im Bestellvertrag zu finden)

Quellen: Deutscher Herold, Handbuch der Heraldik, Wappenfiebel, Deggen Verlag , Ottfried Neubecker, Heraldik, Orbis Verlag, München, Bundesgerichtshof u.a. Urteil vom 28.03.2002 (Az. I ZR 235/99; BGHZ 119,237), Bayrisches Staatsministerium des Inneren

topBilder (Beispiele)

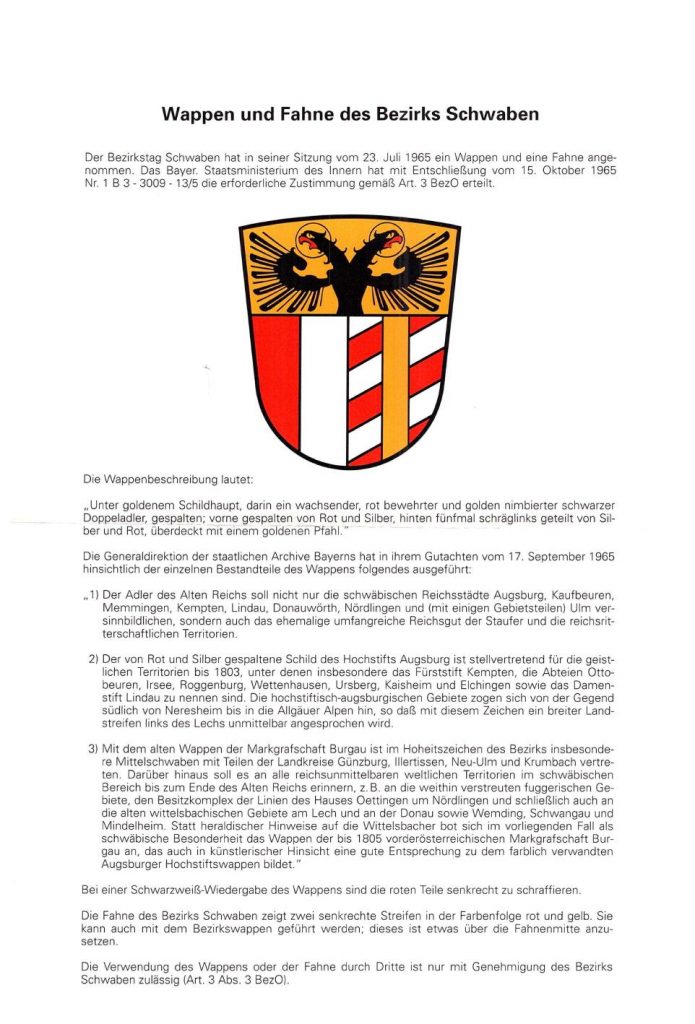

Wappen mit Beschreibung Bezirk Schwaben

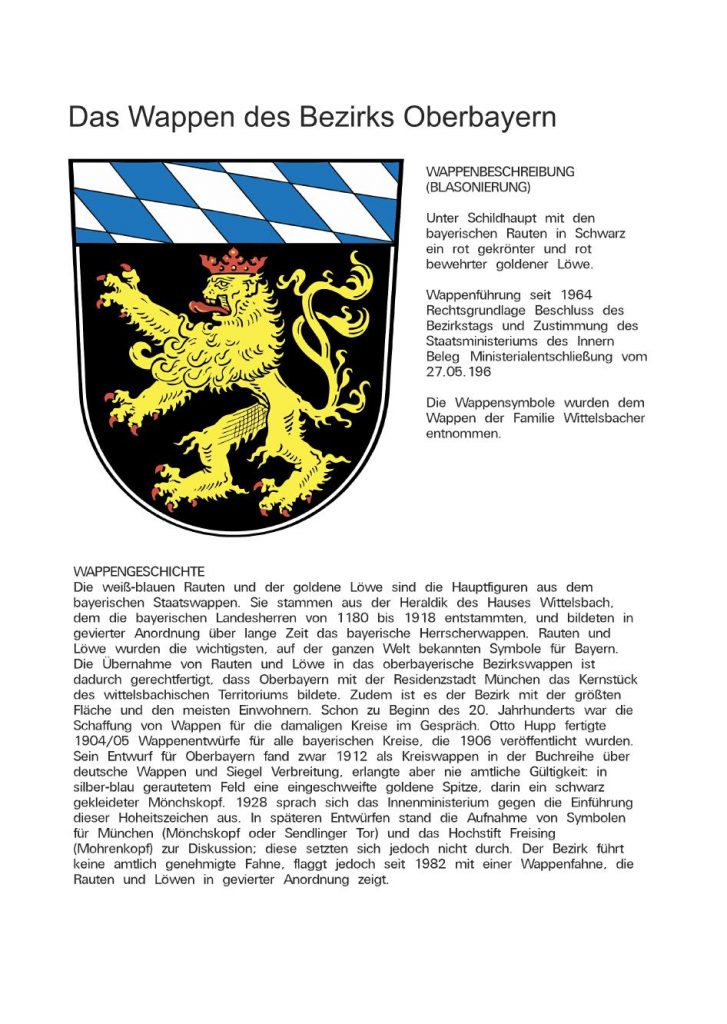

Wappen mit Beschreibung Bezirk Oberbayern

Wappen von Oberbayern

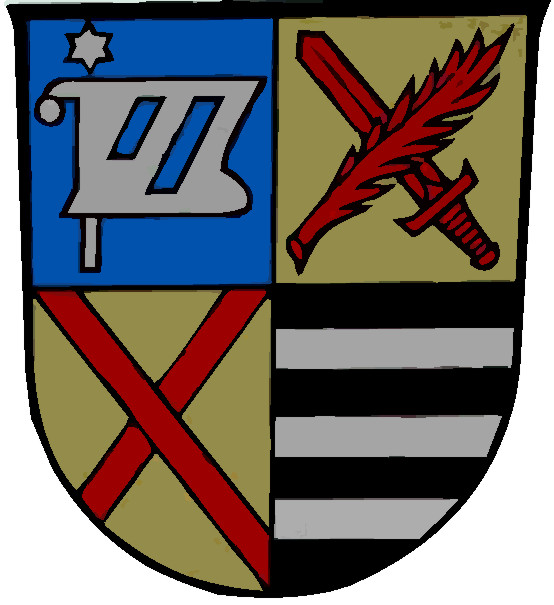

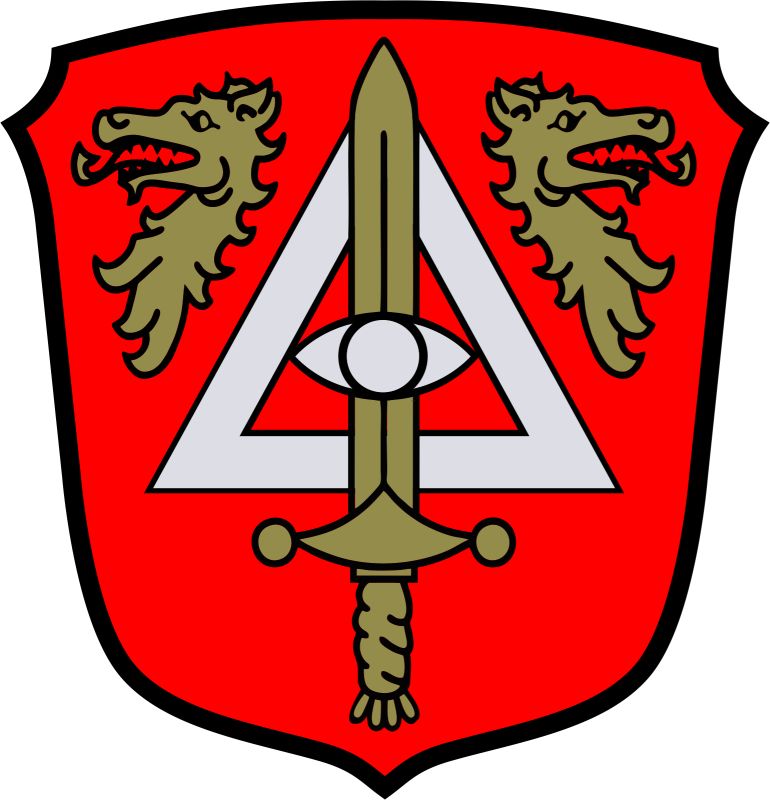

Wappen der Gemeinde Kirchheim

Wappen Gemeinde Kirchheim

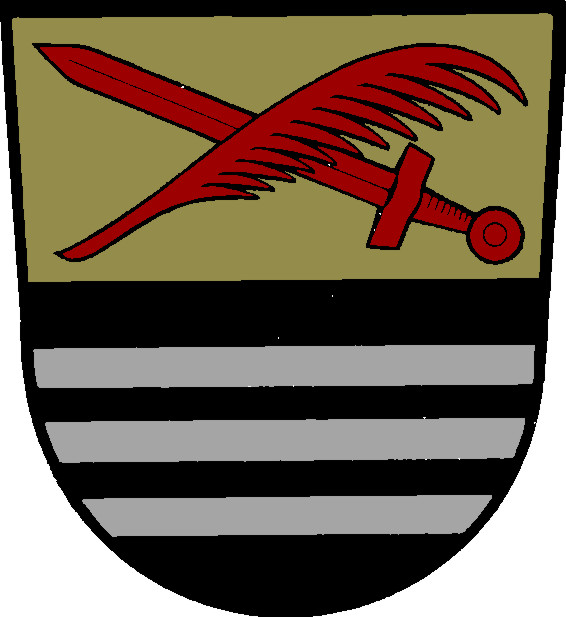

Altes Wappen Gemeinde Heimstetten

Altes Wappen Gemeinde Kirchheim

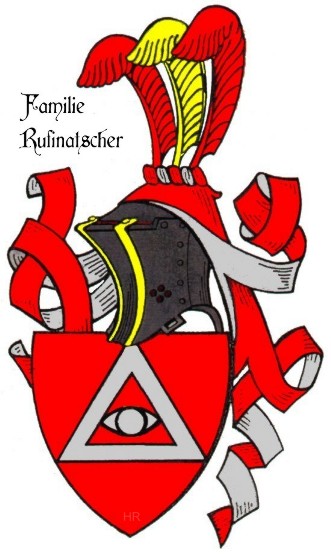

Monogramm HR

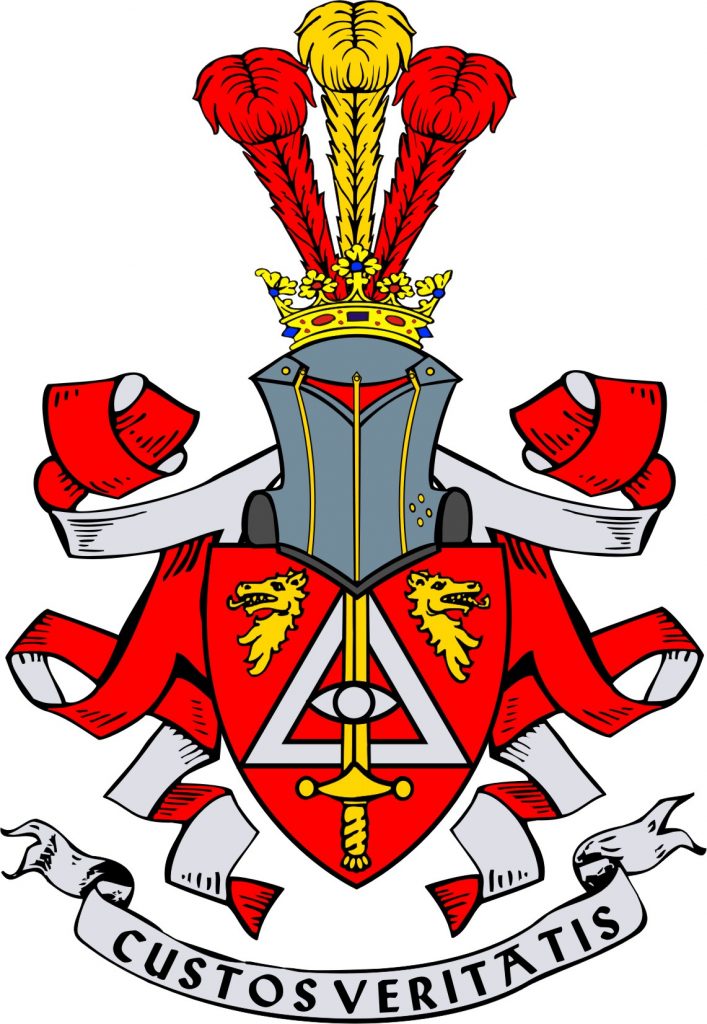

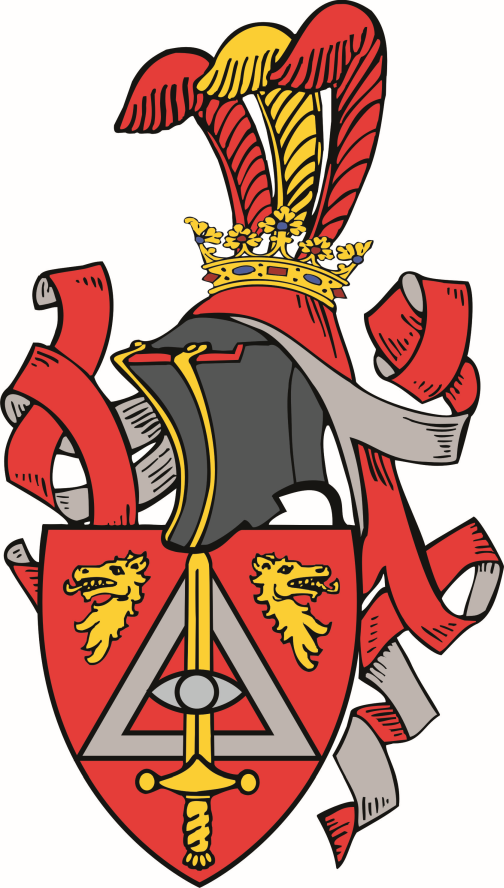

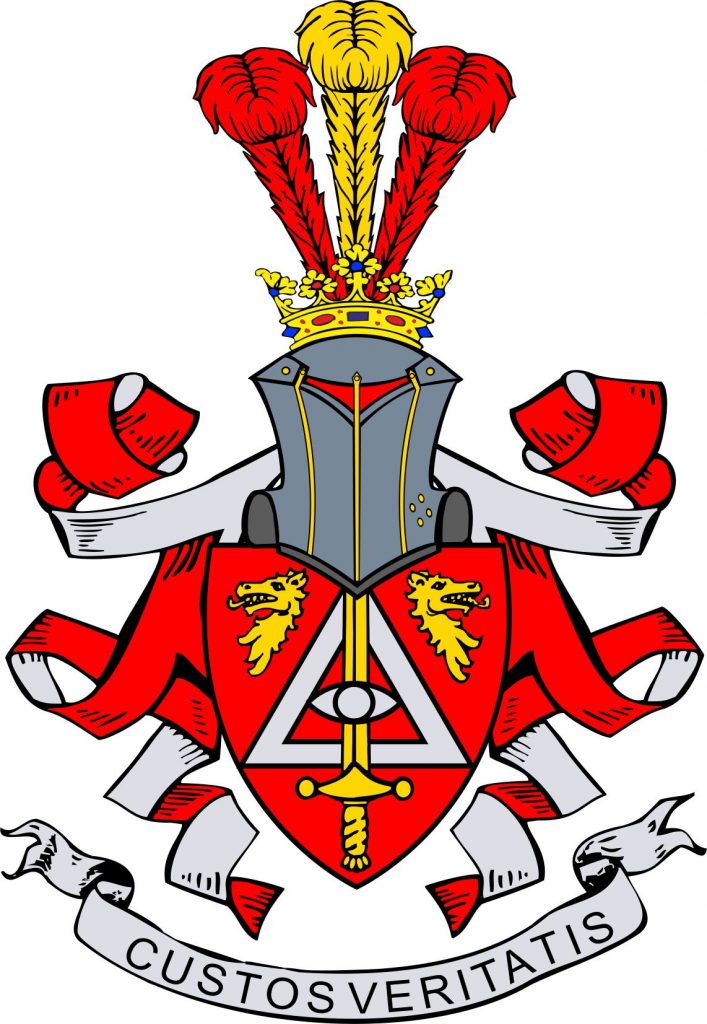

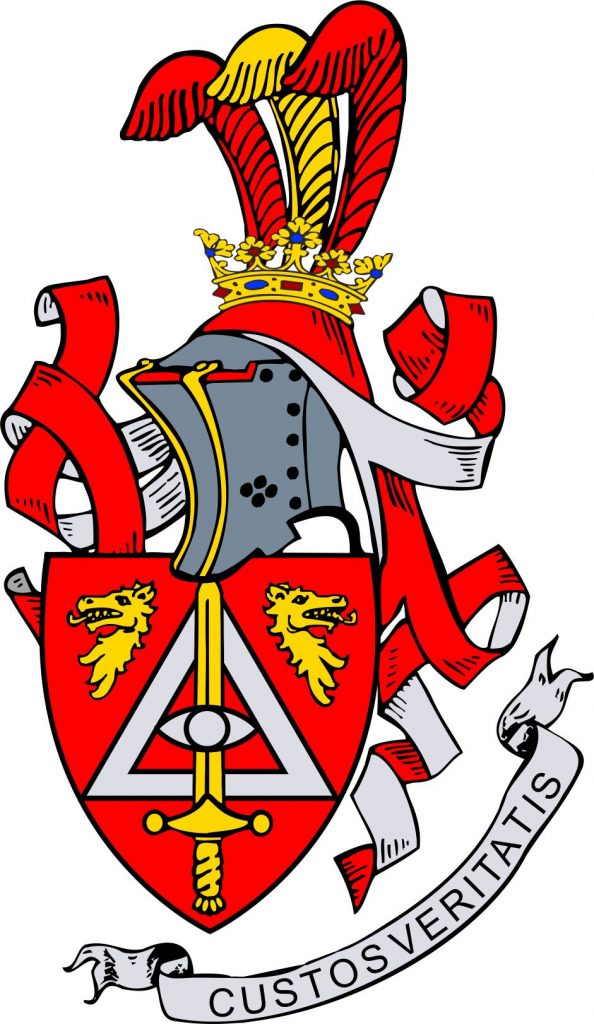

Wappen Rufinatscher

Wappen H.Rufinatscher

Familienwappen Rufinatscher

Wappen Rufinatscher

Persönliches Wappen

Wappenbeschreibung/Blasonierung:

In Rot ein silbernes Dreieck, begleitet oben abgewendet zwei goldene Drachenköpfe, das Schild belegt mit einem goldenen Schwert, darauf ein silbernes Auge.

Über der Helmkrone, mit rot-silbernen Decken, drei rot-gold-rote Straußenfedern.

topWappenbegründung/Wappenbeschreibung:

Schildinhalt: Dreieck belegt mit einem Auge, Schwert und Drachenköpfe sind persönliche Symbole für den Wappenstifter.

Das Dreieck belegt mit einem Auge stehen für die Familie (Weißheit); das Schwert steht für Gerechtigkeit (Schwert) und die zwei Drachenköpfe stehen für schöpferische Kraft sowie die Dualität des Lebens. Außerdem ist der Wappenstifter im Jahr des Feuerdrachen geboren.

Helmzier: Die drei Straußenfedern tragen die Schildfarben.

Farben: Die Farben Rot, Silber und Gold stehen für Lebenskraft, Freude und Wahrheit

| Wappenstifter: | Hubert Rufinatscher aus München geb. am 28.03.2018 |

| Entwurf: | HC-Heraldik |

| Gestaltung: | Wappenrolle Münchner Herold |

| Eintrag: | Wappenrolle Münchner Herold / Reg.-Nr. 039/8409 |

| Registriernummer: | 039/8409 |

| Führungsberechtigt: | Führungsberechtigt sind neben dem Stifter alle Nachkommen in dieser Namenslinie |

| Credo | custos veritatis |

Weitere Darstellungsformen:

Stammwappen der Familie

Wappenbeschreibung/Blasonierung:

In Rot ein silbernes Dreieck, begleitet von drei, zwei zu eins gestellten goldenen Kugeln, darauf ein silbernes Auge.

Über der Helmkrone, mit rot-silbernen Decken, drei rot-gold-rote Straußenfedern.

Wappenbegründung/Wappenbeschreibung:

Schildinhalt: Dreieck belegt mit einem Auge und drei goldene Kugeln sind Symbole für die Familie.

Das Dreieck belegt mit einem Auge stehen für die Familie (Weißheit); die drei goldene Kugeln sind ein Symbol für Vollkommenheit sie symbolisieren Körper Geist und Seele.

Helmzier: Die drei Straußenfedern tragen die Schildfarben.

Farben: Die Farben Rot, Silber und Gold stehen für Lebenskraft, Freude und Wahrheit