Table of Contents

Das Wappen von Milbertshofen-Am Hart (München)

Ortsgeschichte: Als der Ort am 1. Mai 1910 mittelbare, also dem Bezirksamt unterstehende Stadt geworden war, gab ihr Magistrat bei dem Heraldiker Professor Otto Hupp[1] ein Stadtwappen in Auftrag. Otto Hupp nahm dafür das Bild der ummauerten alten St. Georgskirche, von der jetzt nur noch der Turm steht. Dieser Entwurf wurde vom zuständigen Kreisarchiv, dem heutigen Staatsarchiv von Oberbayern, mit der Begründung abgelehnt, dass dieses Wappen den Anschein habe, dass Milbertshofen nur die alte Kirche sei.

Dabei hatte Milbertshofen damals 36 Bauernhöfe, 19 Gärtnereien, einen Güterbahnhof und 8 Fabriken mit rund 580 Beschäftigten. Das Kreisarchiv schlug als Wappenfigur einen stehenden St. Georg vor. Da Milbertshofen am 1. April 1913 nach München eingemeindet wurde, erledigte sich die Wappenfrage ohne Ergebnis. Die farbige Zeichnung des Professors Otto Hupp wird jedoch immer als inoffizielles Wappen Milbertshofens verwendet. Ferner findet sich das Wappenbild der St. Georgskirche in vielen Vereinswappen bzw. Logos wieder.

[1] Professor Otto Hupp sehr bekannter und angesehener Heraldiker

Blasonierung: In Grün die St. Georgskirche mit Mauerumzäunung

Ortsgeschichte Siedlung am Hart (Milbertshofen; München)

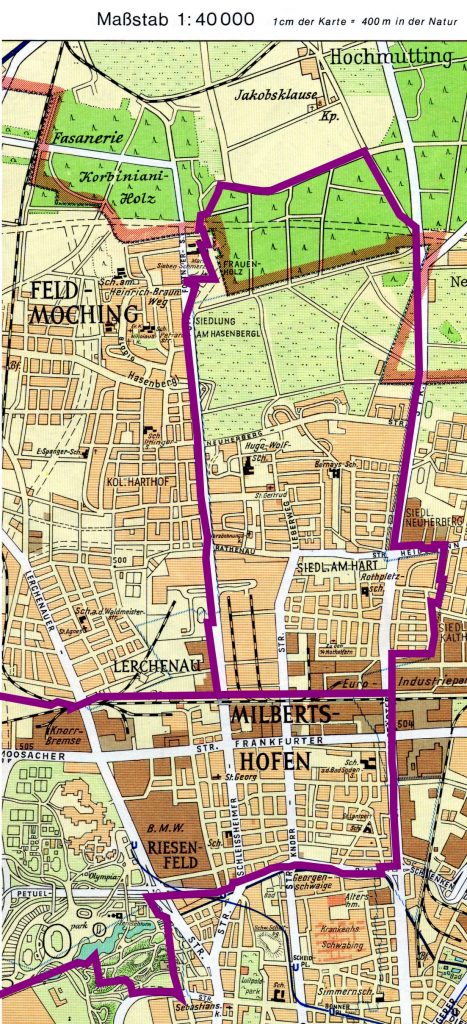

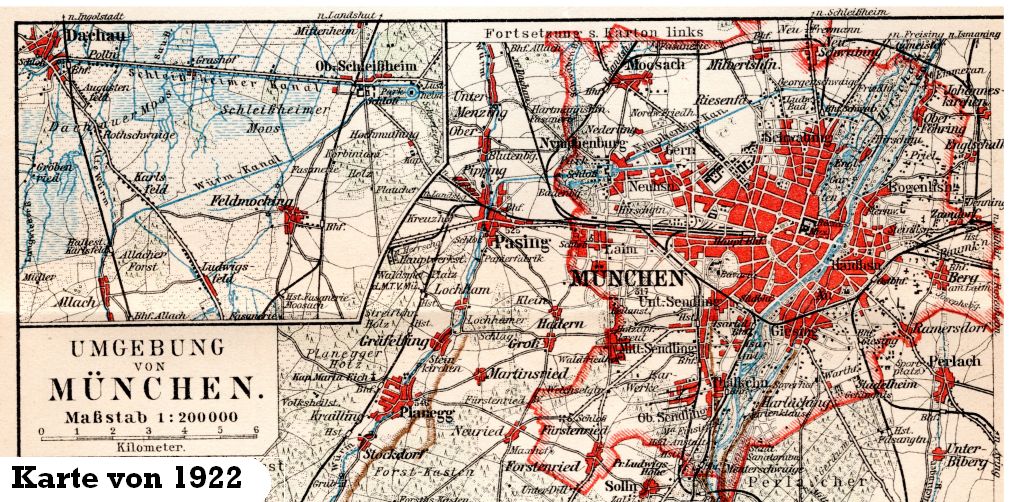

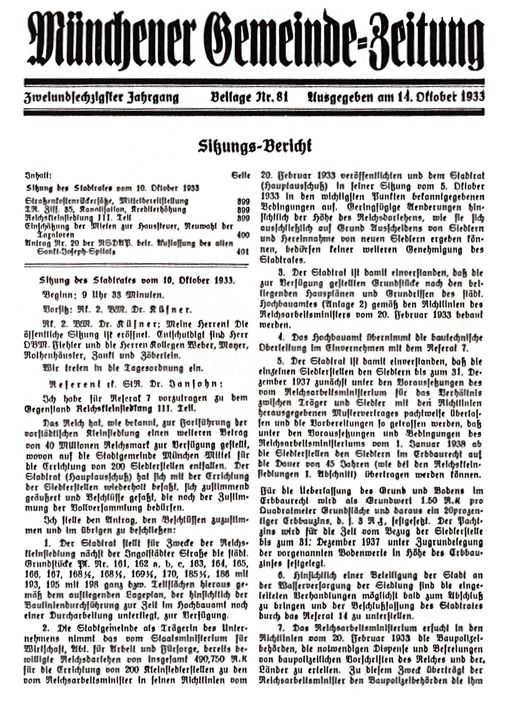

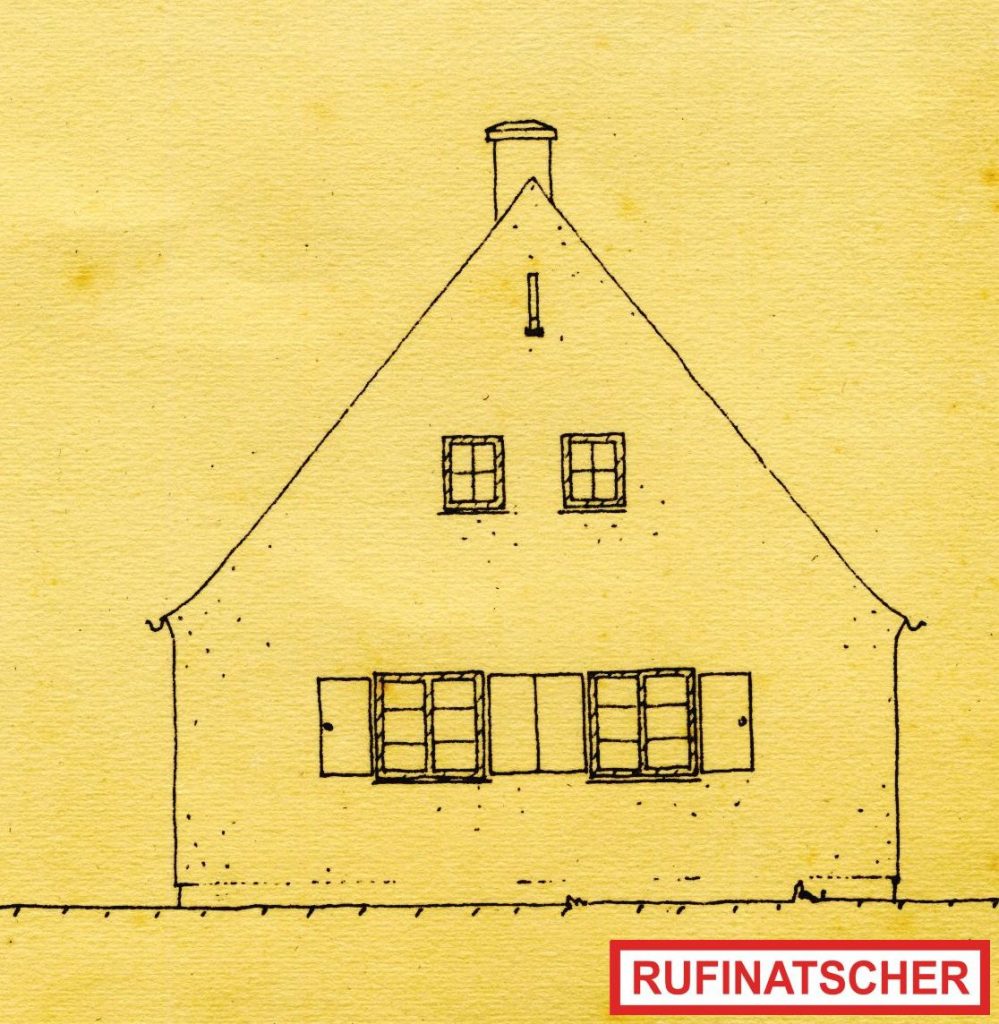

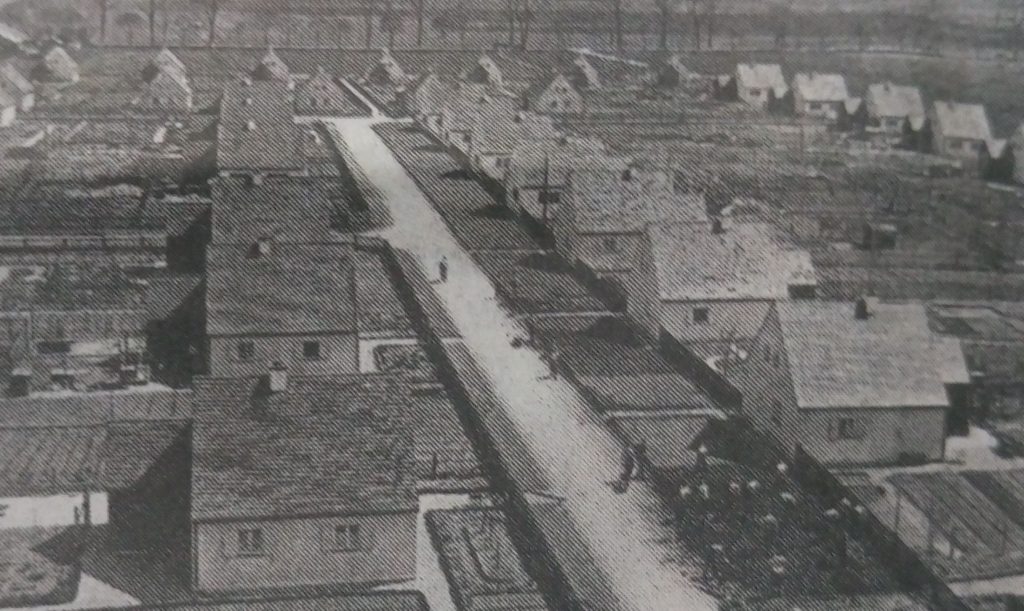

Als die Weimarer Republik bedingt durch den wirtschaftlichen Niedergang zusammenbrach wurde die Idee geboren, Wohnmöglichkeiten für Familien mit geringem Einkommen zu schaffen (Verordnung zur vorstädtischen Kleinsiedlung und Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose vom 23. 12. 1931). In München entstanden die „Reichskleinsiedlungen“ Freimann, Am Perlacher Forst und Zamdorfer Straße mit insgesamt 400 Siedlerstellen. Für die „Reichskleinsiedlung – Am Hart“ stellte Stadt München dazu eine in ihrem Besitz befindliches Gelände, nördlich Milbertshofens welches in früherer Zeit „Gefüld “ oder „Gfild “ genannt wurde, zur Verfügung.

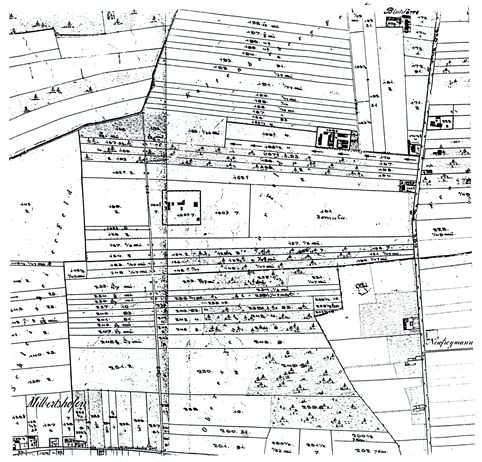

Dieses Gebiet war nahezu ideal, da es weitgehend bewaldet und unbebaut war und in der Nähe der als „Blutdörre“ bekannter Albumin-Fabrik nahe der lngolstädter Straße lag. Mit dem STADTRATSBESCHLUSS vom 10.10.1933 wurde der Beginn des Bau der „Siedlung am Hart“ beurkundet. Im Flurplan sind die im Protokoll angeführten Flurstücke deutlich zu erkennen. Ab November 1933 wurden die Arbeiten an 338 Siedlungshäuser mit zeitweise bis zu 600 Männer begonnen.

Die vorgesehenen Siedler waren unter den vielen Wohnungssuchenden ausgewählt worden. Eine der Verraussetzungen war die Gemeinschaftsarbeit an der Siedlung, welche Eigentum schaffen, Verbin dung zum Besitz herstellen und den meist kinderreichen Familien eine Ernährungsgrundlage schaffen sollte. Zusätzlich mussten die Bewohner die Verpflichtung zur späteren intensiven Nutzung des Bodens eingehen. Die Bauzeit betrug zwei Jahre. „Neue Münchener Tagblatt “ am 9.9.1935.

Die Schulsituation in Milbertshofen zwang zunächst zur Erweiterung der Volksschule an der Schleißheimer Straße. Dabei ging mam davon aus, daß von drei Haushalten der künftigen Siedlung mindestens vier schulpflichtige Kinder zu erwarten sind. Erst viel später, 1938-39, kam es dann zum Bau der Volksschule an der Rothpletzstraße. Die Kirche „Zu den Heiligen Vierzehn Nothelfern“, die ursprünglich „Hlg. Grabkirche “ heißen sollte, wurde am 2. 8. 1936 Geweiht, die Grundsteinlegung war am 17. 11. 1935.

Durch die guten Bedingungen wuchs die Besiedelung in kurzer Zeit auf 1668 Siedler mit ihre Familien und 965 Kinder an. Leider brachte der zweite Weltkrieg diese positive Entwicklung zum Stillstand und es dauerte noch einige Zeit, bis die Schäden beseitigt waren. Der wirtschaftliche Aufschwung nach den Kriegsjahren bis heute ist wohl der dort ansässigen Großindustrie zu verdanken. Dennoch hat sich die Siedlung ihren Vorstadt-Charakter bis heute bewahrt.

Quellen: „Neues Münchener Tagblatt “ am 9.9.1935; Stadtarchiv München, Familienarchiv Rufinatscher, Bauamt München, Grundbuchamt München

Josef-Ressel-Strasse

Benannt wurde die Straße nach Josef Ludwig Franz Ressel (tschechisch Josef Ludvík František Ressel; * 29. Juni 1793 in Chrudim (Böhmen); † 9. Oktober 1857 in Laibach; heute: Ljubljana, Slowenien). Er war ein österreichisch-böhmischer Erfinder dem die Erfindung der Schiffsschraube zugeschrieben wird. Das besonder ist, das die Straße fürher Wilhelm-Ressel-Str. genannt wurde. Das beruhte auf einem irrtum, als man den fehler erkannte, wurde die Straße korrekt in Josef-Ressel-Str. umbenannt.

Quelle: Tagebuch Eintrag meiner Großmutter

Kirchheim und Heimstetten

Bildergallerie

Wappen- und Symbolgeschichte der Gemeinde Kircheim b. München

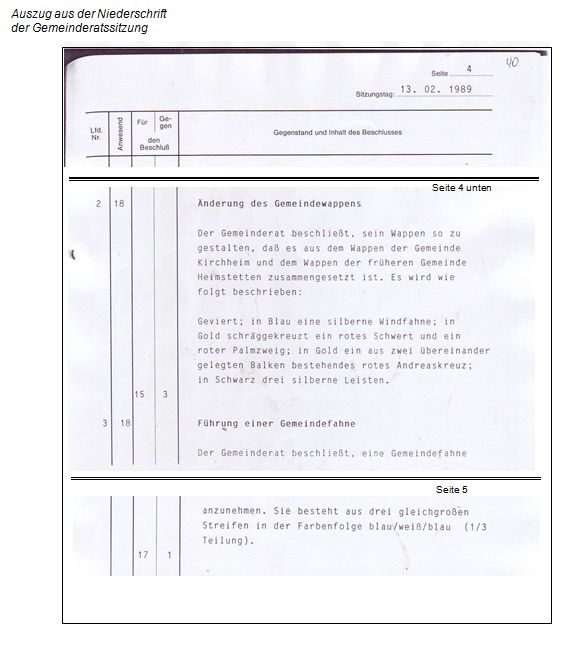

In den Jahren 1971 bis 1980 wurde in Bayern eine Gebietsreform durchgeführt die das Ziel hatte die Verwaltung zu Optimieren. In diesem Zuge wurden viele Orte zusammengelegt und sozusagen zu einer größeren Gemeinde verheiratet. So auch im Jahr 1978 die beiden Gemeinden Kirchheim und Heimstetten.

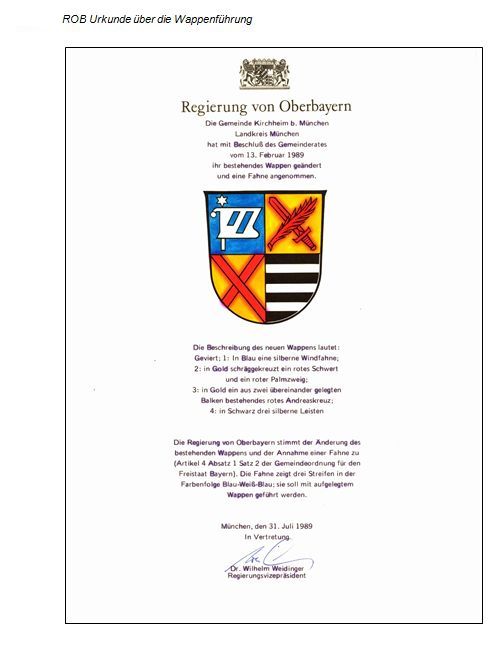

Zunächst wurde dabei der Name und das Wappen der damals größeren Gemeinde Kirchheim übernommen und weiter geführt. Der Gemeinderat beschloss am 13.02.1989 dass die 1978 neu zusammengelegte Gemeinde Kirchheim bei München ein neues gemeinsames Wappen bekommen sollt, um an die Geschichte der beiden einst selbstständigen Orte zu erinnern. Dies begründete sich auch in der Tatsache dass die Wappenfiguren eng mit der Geschichte des jeweiligen Ortes verbunden sind. Herzu möchte ich zuerst die heraldischen Hintergründe beider ehemaligen Gemeinden aufzeigen.

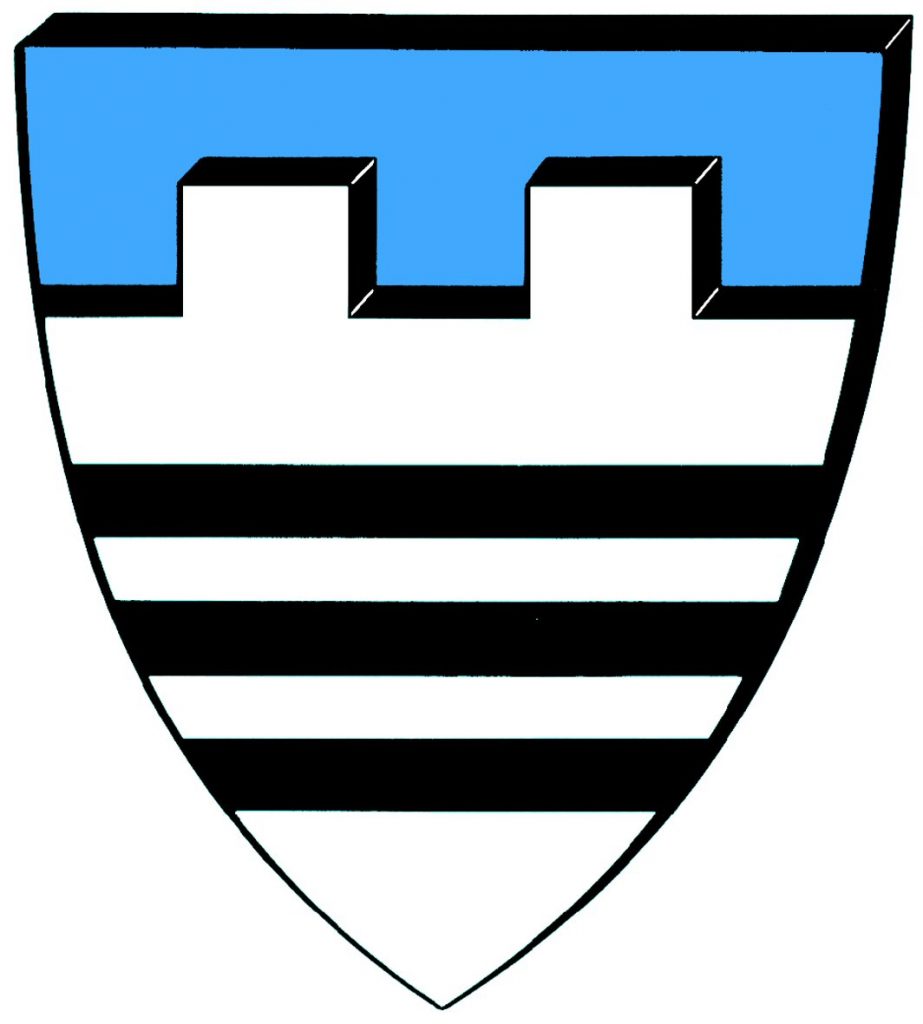

Das ehemalige Heimstettner-Wappen

Blasonierung:

Waagrecht geteilt, oben in gold schräggekreutzt ein rotes Schwert und ein roter Palmenzweig, unten in schwarz drei silberne Leisten.

Dieses Wappen wurde am 22.Mai 1974 mit Schreiben der Regierung von Oberbayern genehmigt.

Wappenbegründung:

Die oberen Symbole stehen im Zusammenhang mit der Kirchengeschichte, demnach der Regensburger Bischhof und Heilige Emmeram in der nähe der Ortschaft Heimstetten den Tod gefunden haben soll. An der vermeidlichen Stelle steht heute eine Kapelle die daran erinnert. Schwert und Märtyrerpalme waren seine heraldischen Symbole mit denen dieser heute noch in Kirchen abgebildet wird.

Der untere Teil weißt auf das Geschlecht der Baierbrunner hin, diese waren die frühesten belegbaren Grundbesitzer im Ort. Diese führten drei schwarze Balken auf silbernen Grund in ihrem Wappen. Die Farben stehen in Verbindung mit den Münchner Stadtfarben Schwarz und Gold. Diese erinnern, dass die Eigentümer des meisten Grundbesitz in historischer Zeit aus der Hauptstadt München stammten.

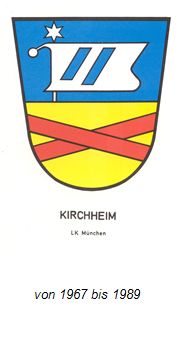

Das ehemalige Kirchheimer-Wappen

Blasonierung:

Waagrecht geteilt, oben in Blau eine silberne Windfahne, unten in gold ein aus zwei übereinander gelegte Balken bestehendes Andreaskreutz.

Dieses Wappen wurde am 11.April 1967 lt. Schreiben des Bayerischen Staatsministerium des Inneren genehmigt.

Wappenbegründung:

Im 19. Jh. Stand Kirchheim unter der Führung der sogenannten Dorfvierer, vier Bauern und Vertrauenspersonen die Aufgaben der Dorfverwaltung übernommen hatten. Diese vier stifteten eine Windfahne für den Kirchenturm. Diese sollte wohl zur Demonstration Ihrer Macht im Dorf dienen. Dies führte zu dem Spitznamen „die Windigen vier“. Die Windfahne wurde später in der Wappen übernommen. Das Andreaskreuz im unteren Teil des Wappens, spielt auf die Ortskirche und dessen Patron St. Andreas hin welche wahrscheinlich wiederum auf die Grundherrschaft des Stiftes St. Andrä aus dem Jahr 1098 hinweist.

Das verschmolzene Wappen der Gemeinde Kirchheim b. München

Der Entwurf des heute geführten Wappens wurde in der Gemeinderatssitzung vom 13.02.1989 beschlossen und mit der Urkunde vom 31.07.1989 durch die Regierung von Oberbayern genehmigt.

Blasonierung:

Dieser zeigt:

Geviert, im ersten Quartier in Blau eine silberne Windfahne im zweiten Quatier in Gold schräggekreuzt ein rotes Schwert und ein roter Palmzweig im dritten Quartier in Gold ein aus zwei übereinandergelegten Balken bestehendes Andreaskreutz im vierten Quartier in Schwarz drei silberne Leisten

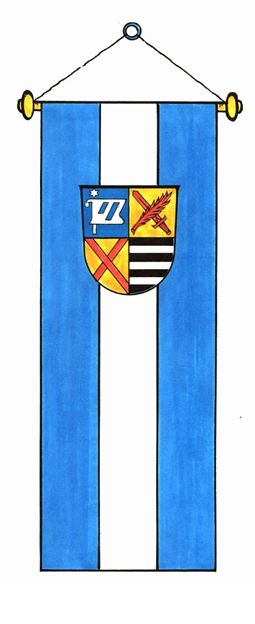

Die Gemeindefahne

Die dreigespaltene Fahne in Blau, Weiß, Blau zeigt in ihrer Mitte auf 1/3 Höhe das aufgelegte Wappenschild. Diese wurde zusammen mit dem Wappen 1989 genehmigt.

Die ehemalige Gemeinde Kirchheim LK München verwendete eine geteilte Fahne in den Farben Silber und Blau mit mittig aufgelegten Wappen.

Das Amtssiegel der Gemeinde

Es zeigt das Wappenschild in der Mitte mit der Umschrift Bayern s Gemeinde Kirchheim b. München

Die Amtssiegel der ehemaligen Gemeinden Kirchheim und Heimstetten zeigen, wie in Bayern üblich, auch in der Mitte das jeweilige Wappen mit der Umschrift Bayern s und dem jeweiligen Namen der Gemeinde.

Auszug aus der GO Bayern Art. 4

(1) Die Gemeinden können ihre geschichtlichen Wappen und Fahnen führen. Sie sind verpflichtet, sich bei der Änderung bestehender und der Annahme neuer Wappen und Fahnen von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns beraten zu lassen und, soweit sie deren Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

(2) Gemeinden mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem Dienstsiegel. Die übrigen Gemeinden führen in ihrem Dienstsiegel das kleine Staatswappen.

(3) Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen der Gemeinde nur mit deren Genehmigung verwendet werden.

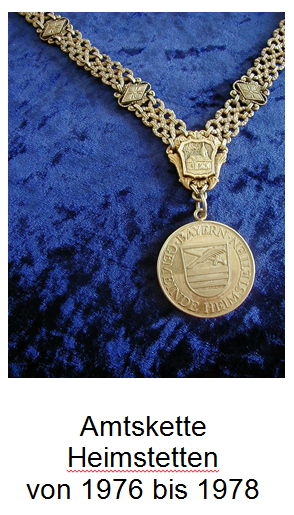

Die Amtskette

Die silberne Amtskette zeigt in der Medaille das Siegel der Gemeinde. Zwischen der Kettengliedern sind Kartuschen angebracht welche mit Eichenlaub belegt sind. Eine Besonderheit ist das farbige emaillierte Wappenschild.

Die früheren Amtsketten zeigen wie in Bayern üblich vor 1967 das kleine Bayerische Wappen mit Eichenlaub und Lorbeerkranz als Medaillon. Auf der Rückseite wurde der Gemeindename graviert. Nach der Annahme eines eigenen Wappens 1967 zeigt die silberne Kette in der Medaille das Siegel der Gemeinde. Über der Medaille wurde eine Kartusche mit der St. Andreas Kirche als Bildnis platziert. Dies zeigt die enge Verbundenheit der Gemeinde mit dieser barocken Kirche.

Quellen:

Chronik der Gemeinde Kirchheim b. München Cornelia Baumann Jahr 1987, Gemeindearchiv Kirchheim b. München, Heimatpfleger Alois Spieß, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Haus der bayerischen Geschichte